【에이블뉴스 김경식 칼럼니스트】 장애인의 삶의 질을 보장하기 위한 정책 중 가장 핵심적인 영역은 '사회보장 지출'이다. 특히 장애 관련 지출은 단순한 복지의 영역을 넘어, 인간다운 삶의 기본 권리 보장을 위한 필수적 조건이자 국가의 복지 수준을 가늠하는 지표이다.

이에 OECD 및 국제기구의 공공 데이터에 기반하여 장애 관련 사회보장 지출의 정의와 분류, 국가 간 연도별 비교, 우리나라의 현황과 그 함의를 되새겨 보고자 한다.

장애 관련 사회보장 지출의 개념과 범위

사회보장 지출은 국민의 삶에 있어 불가피하게 발생하는 소득 상실, 건강 악화, 돌봄 필요 등 다양한 위험에 대응하기 위한 국가 재정의 일환이다. 이 중 장애 관련 지출은 다음 세 가지 범주로 분류된다.

장애인연금, 상병수당 등 장애와 관련된 직접 소득 지원 '현금 급여', 재활서비스, 홈케어, 보조기기 지원 등의 '현물 서비스', 장애 등록 및 급여 지급을 위한 운영비용 '행정비용' 이다.

OECD의 사회지출 데이터베이스(SOCX: Social Expenditure Database)는 이러한 지출을 체계적으로 정리하고 있으며, 각국의 GDP 대비 장애 관련 사회지출 비율을 제공함으로써 국제 비교가 가능하게 한다.

OECD 주요 국가의 연도별 비교 분석

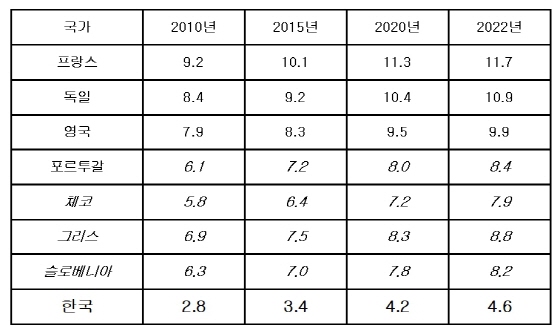

OECD SOCX 통계에 따르면, 장애 및 상병 관련 지출은 선진 복지국가일수록 GDP 대비 높은 비중을 차지한다. 예를 들어, 2010~~2022년 동안 프랑스와 독일은 장애 관련 지출이 GDP 대비 평균 9~~12%를 유지했으며, 영국도 8~~10% 수준을 나타냈다. 반면 우리나라는 같은 기간 동안 약 3~~5% 수준으로 OECD 평균의 절반 이하에 머물렀다.

우리나라와 경제수준이 유사한 국가들과의 비교도 중요하다. OECD 내에서 1인당 GDP 및 산업구조, 복지 지출 수준이 비교적 유사한 국가로는 포르투갈, 그리스, 슬로베니아, 체코 등이 있다. 이들 국가는 우리나라보다 사회보장 총지출 비율이 높으며, 장애 관련 지출도 상대적으로 앞서 있다.

국가 간 OECD Social Expenditure Database (SOCX) 비교. ⓒ OECD

이러한 수치는 단지 국가의 재정 여건을 반영하는 것이 아니라, 장애인을 위한 구조적 지원체계의 충실도를 보여주는 지표로 작용한다. 특히 COVID-19 시기를 지나며 대부분 국가에서 일시적으로 지출이 증가했으나, 우리나라는 팬데믹 대응에서도 장애인 대상 직접지원이 비교적 미약했던 것으로 나타난다.

장애 복지 지출의 구성 비교: 현금 vs 서비스

국가마다 장애 관련 지출의 구성에도 차이가 있다. 프랑스나 북유럽 국가는 재활 및 돌봄 중심의 서비스 지출 비중이 높고, 영국은 비교적 현금 급여 중심의 구조를 유지하고 있다. 반면 우리나라는 전체 지출 자체도 적을 뿐만 아니라, 급여 비중이 과도하게 높고 서비스 지출은 OECD 평균보다 낮은 수준이다.

예를 들어, 우리나라의 장애 관련 총 지출 중 서비스 관련 예산 비중은 약 25% 수준인 반면, 독일은 45% 이상을 차지하고 있다. 이는 물리치료, 보조기기 제공, 주거환경 개선 등의 영역에서 지원이 절대적으로 부족함을 의미한다.

정책적 시사점

첫째, 우리나라의 장애 복지 지출은 절대 규모와 GDP 대비 비중 모두 OECD 하위권에 머무르고 있다. 복지 선진국과 비교할 때 기본적인 재정 투입이 부족하며, 이는 장애인의 자립 생활, 사회 참여, 건강권 보장 등 전반적 삶의 질 저하로 이어질 수 있다.

둘째, 지출의 질적 구성 개선이 필요하다. 단순한 현금지급 확대보다는 다양한 일상생활 지원, 재활치료, 지역사회 기반 서비스에 대한 투자가 병행되어야 한다. 특히 고령장애인의 증가를 고려할 때, 장기요양 및 재가 서비스 체계의 강화는 필수적이다.

셋째, 정책 효과성 검증을 위한 통계 인프라 확충이 필요하다. OECD SOCX와 같은 국제 데이터베이스에 대응할 수 있는 국내 통계체계 정비와 함께, 매년 지출 추이를 분석·공개하여 정책 책임성과 투명성을 높일 필요가 있다.

향후 대응 방향

장애 관련 사회보장 지출은 단지 예산의 문제가 아니라, 사회 정의와 기본권 보장의 척도이다. OECD 기준에 비추어 볼 때, 우리나라의 현재 지출 수준은 장애인의 삶을 실질적으로 지지하기에 부족하며, 중장기적으로 구조적 재정 투입 확대와 서비스 중심 전환이 불가피하다. 이는 단순한 복지 확장이 아니라, 포용적 복지국가로의 도약을 위한 기초 작업이 되어야 한다.

향후 우리나라는 다음과 같은 방향으로 대응할 필요가 있다고 생각된다.

1. 장애 관련 지출의 단계적 확대 계획 수립: GDP 대비 지출 비율을 OECD 중위수 이상으로 끌어올리는 것을 중장기 국가 목표로 설정해야 한다.

2. 서비스 지출 중심 재구조화: 주거개선, 재활서비스, 지역사회 돌봄체계 구축에 중점 투자하여 생활 밀착형 복지를 강화해야 한다.

3. 법·제도 정비를 통한 지출의 제도화: 특정 예산 항목에 대한 국고지원 기준을 명시하고, 지방정부 간 격차 해소를 위한 중앙정부의 재정조정 제도를 정비해야 한다.

4. 장애인 당사자 참여 확대: 지출 결정과정에 장애인 단체 및 당사자의 의견이 실질적으로 반영될 수 있는 참여 구조를 제도화해야 한다.

5. 국제 비교 가능한 통계 체계 마련: SOCX와 같은 국제 지표와 연계 가능한 국내 통계시스템을 정비하여, 매년 지출성과를 비교·점검할 수 있어야 한다.

이러한 대응은 단기 성과보다는 장기적 복지 구조 개선을 통해 장애인의 권리와 삶의 질을 실질적으로 향상시키는 방향이어야 할 것이다.

-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-