【에이블뉴스 조현대 칼럼니스트】최근 필자는 웨이브 요금제 관련 문의를 위해 고객센터로 전화를 걸었다. 그러나 상담원 연결 대신 AI 응답 시스템이나 실시간 채팅 상담으로만 안내되었다. 여러 차례 전화를 걸어도 사람이 직접 응대하는 상담원과 연결되기는 어려웠다.

용인에 사는 필자의 지인은 웨이브에 가입하기 위해 고객센터에 전화했으나 아예 사람이 상대하는 상담원이 연결되지 않아 결국 상담을 포기하고 웨이브 또한 가입할 수 없었다고 한다.

이는 비단 한두 사람의 불편이 아니다. 대부분의 중증 시각장애인은 상담원을 통한 직접 통화로 문제를 해결하지만, 점점 더 많은 기업들이 AI 상담으로 전환하면서 이마저도 쉽지 않아졌다.

웨이브 고객센터 홈페이지 캡처. ©조현대

중증 시각장애인에게 'AI 상담'은 접근성의 벽이다. 음성 인식률이 떨어지거나 복잡한 단계의 메뉴 구조를 파악하기 어렵기 때문이다. 실시간 채팅 상담은 화면을 읽어주는 보조기기를 사용하더라도 입력 과정이 번거롭고, 대화 내용이 빠르게 흐르기 때문에 제대로 참여하기 어렵다. 결국 시각장애인들은 상담원을 통한 직접적인 소통을 원하지만, 현실은 점점 그 반대로 가고 있다.

SK텔레콤의 경우, 고객센터(114)로 전화를 걸면, '보이는 ARS'나 AI상담원이 먼저 연결된다. 상담 내용이 복잡하면 실제 상담원으로 연결되기도 하지만, 그 과정이 쉽지 않다. 의료기관도 마찬가지다. 이대 서울병원에 예약을 시도하면 AI 시스템이 먼저 응답하며, 이 시스템은 비어있는 시간 중 하나를 자동으로 제시하기 때문에 시각장애인은 자신이 원하는 시간을 선택하기가 사실상 불가능하다.

이러한 변화는 비단 통신사나 병원만의 문제가 아니다. 카드사, 은행, 보험사 등 많은 기업이 인건비 절감을 이유로 상담원 수를 줄이고 AI 상담과 1:1 채팅 시스템을 도입하고 있다. 그 결과, 인터넷 사용이 어려운 중증 장애인에게는 정보 접근의 마지막 통로였던 '고객센터 상담원'마저 사라지고 있다. 활동지원사의 도움을 받으려 해도, 고령의 지원사가 많아 온라인 예약이나 실시간 채팅에 익숙하지 않기에 문제 해결이 더욱 지연된다.

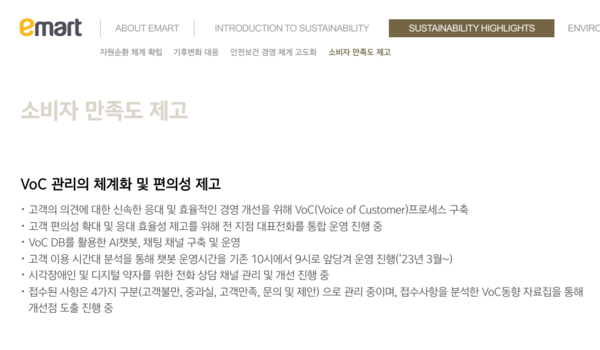

이마트 2023 지속가능성 보고서(“Sustainability Report”)에서 시각장애인 및 디지털 약자를 위한 전화 상담 채널에 대한 정보. ©조현대

중증 시각장애인은 본래 정보 접근이 제한적인 환경에 놓여 있다. 그러나 기업들이 효율과 비용 절감을 이유로 AI 상담으로 전환하면서 그 격차는 더 커졌다. 반면, 이마트 고객센터는 시각장애인 고객을 위해 별도의 전용 전화 상담 서비스를 운영 중이다. 상품 정보나 환불, 적립 문의 등도 전화 한 통으로 해결할 수 있으며, 매장에서도 직원이 직접 동행해 상품을 안내하는 등 시각장애인의 접근성을 보장한다. 이런 배려가 시각장애인 고객의 신뢰도를 높이고, 기업의 이미지 제고에도 긍정적인 역할을 한다.

대기업들은 이마트의 사례를 참고할 필요가 있다. 효율성만을 강조하는 AI 전환은 기업의 사회적 책임을 외면하는 결과를 초래할 수 있다. 중증 장애인을 위한 별도의 고객센터 라인이나 상담 우선 연결 시스템을 도입하는 것이 그리 어려운 일은 아니다. 시각장애인이 충분한 정보를 얻고, 불편 없이 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 것은 단순한 '배려'가 아니라 '포용적 경영'의 기본이다.

기술은 발전하고 있지만, 사람의 손길이 필요한 곳은 여전히 존재한다. 중증 시각장애인이 AI 시스템 앞에서 좌절하지 않도록, 기업들은 '효율'보다 '접근성'을 먼저 고민해야 한다. 결국 진정한 혁신은 더 많은 사람을 포용하는 데서 시작된다.

-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-