【에이블뉴스 이정주 칼럼니스트】 장애인 정책을 다루는 사람이라면 누구나 영국으로부터 배우지 않은 사람이 없을 만큼 영국의 장애인 정책은 다른 나라에 교본이 되어 왔다. 지난 100여년 간 장애인 복지, 고용, 주거, 소득보장, 개인예산제에 이르기까지 지구촌 장애인 정책은 영국에서 시작하고 영국이 바꿔왔다고 해도 과언이 아닐 정도로 앞서 이끌고 있는 모습이다.

장애인 고용정책만 해도 그렇다. 영국은 1904년 산업재해를 입은 장애인 근로자를 위한 직업재활과 직업훈련을 시작한다. 1944년 ‘장애인고용법(The disabled Persons Employment Act, 1944)’을 제정하고 할당고용제(Quota system, 20명 이상 사업체 3% 고용)를 실시한 것도 영국이고, 1995년 의무고용제도를 완전 폐지하고 ‘장애인차별금지법(Disability Discrimination Act, DDA)’으로 정책의 방향을 인권 중심으로 전환한 것도 영국이다.

1958년 ‘엘리베이터 조작요원’, ‘주차장 관리요원’은 장애인만 할 수 있다는 ‘유보고용제’를 최초로 도입하기도 했고 렘플로이 공사(REMPLOY Ltd.)를 설립하여 ‘보호고용’ 사업장을 만든 것도 역시 영국이었다.

우리나라는 물론이고 세계 각국의 장애인고용에 가장 영향을 미친 3종 세트 ‘의무고용’, ‘유보고용’, ‘보호고용’이란 용어를 정책적으로 먼저 정의한 것도 모두 영국이었다.

그중 압권은 2010년 ‘평등법(Equality Act 2010)’ 제정이었다. 종래의 장애인차별금지법(DDA, 1995), 평등임금법(1970), 성차별금지법(1975), 인종관계법(1976) 등 종교, 신념, 성적지향, 연령 등 사회적 차별을 금지하는 각각의 법률을 이 법 하나에 담았다.

장애인을 따로 두고 장애인만을 위한 정책과 제도를 만든 것이 아니라 장애인, 노인, 여성, 아동, 이주자 등 사회적 비주류와 주류, 모두를 대통합한 법률인 셈이다. 모든 사람의 평등성, 비차별성을 갖춘 완전한 사회통합을 지향하겠다는 영국 정부의 실천적 의지를 법률로 그대로 담아냈다고 볼 수 있다.

가장 큰 변화는 장애인 분야에서 일어났다. 평등법 이후 영국에서 장애인(The disabled, Handicapp man)이란 명칭을 기관명 앞에 부치는 일은 거의 없다. 장애인, 비장애인을 구분하는 것 자체가 가장 큰 차별로 여겨졌기 때문이다.

예를 들어 런던의 킹스웨이칼리지(KWC) 산하 알렉산드리아 직업학교는 우리나라로 보면 대표적인 ‘중증장애인직업학교’다. 하지만 기관명 어디에도 ‘장애인(The disabled)’이라는 단어를 찾기는 어렵다. ‘학습이 느린 사람’, ‘행동에 심각한 어려움이 있는 사람’ 등으로 대상의 특성이 표기될 뿐이다.

한마디로 이 법은 장애인과 비장애인 구분하지 않고 모두의 노동권, 모두의 이동권, 모두의 문화권 등등 모든 사람의 인권과 평등을 강조하는 영국 정부의 사회적 목표를 더욱 공고히 했다.

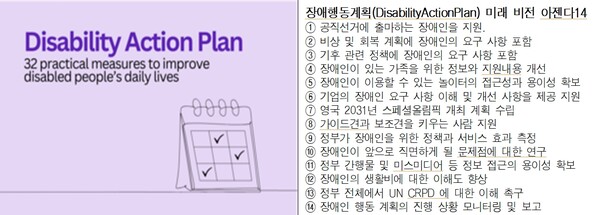

영국 장애행동계획(Disability Action Plan) 미래 비전 아젠다14 내용. ©이정주

그런데 전 세계 장애인 정책을 이끌었던 Great British(대영제국) 조차도 UN CRPD(장애인권리협약) 평가단 앞에서는 고개를 숙였던 모양이다. UN CRPD 권고로 지난 몇 년간 약 1,300명 이상 장애인, 가족 및 이해 관계자들의 의견 수렴했고 이를 모아 새로운 영국의 전략을 완성했다. 2024년 2월 ‘장애행동계획(Disability Action Plan)’이 바로 그것이다. 특히 함께 발표한 ‘미래비전 아젠다 14’는 향후 영국의 장애인 복지, 고용, 교육 정책의 이정표가 될 것으로 보이며, 나아가 UN CRPD 가입국에게 미치는 영향도 클 것으로 보인다.

‘미래 비전 아젠다14’에는 ▲공직선거에 출마하는 장애인을 지원 ▲비상 및 회복 계획에 장애인의 요구 사항 포함 ▲기후 관련 정책에 장애인의 요구 사항 포함 ▲장애인이 있는 가족을 위한 정보와 지원 내용 개선 ▲장애인이 이용할 수 있는 놀이터의 접근성과 용이성 확보 ▲기업의 장애인 요구 사항 이해 및 개선 사항을 제공 지원 ▲영국 2031년 스페셜올림픽 개최 계획 수립 ▲가이드견과 보조견을 키우는 사람 지원 ▲정부가 장애인을 위한 정책과 서비스 효과 측정 ▲장애인이 앞으로 직면하게 될 문제점에 대한 연구 ▲정부 간행물 및 미스미디어 등 정보 접근의 용이성 확보 ▲장애인의 생활비에 대한 이해도 향상 ▲정부 전체에서 UN CRPD에 대한 이해 촉구 ▲장애인 행동 계획의 진행 상황 모니터링 및 보고가 담겼다.

마침 영국의 장애행동계획 발표와 같은 시기 2024년 3월 우리나라는 ‘의료‧요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률(약칭: 돌봄통합지원법)’을 제정했다. 우리나라 최초로 장애인 명칭이 붙지 않은 장애인을 위한 법률일 수 있는 의미심장한 법률이다.

자세히 들여다보면 영국에서나 볼 수 있는 장애인·비장애인 모두를 위한 통합의 정책이 눈에 보인다. 아직은 노인 중심이지만 곧 장애인을 위해서도 하위법령 제정에 힘을 모으고 있다고 한다.

우리도 영국처럼 UN CRPD의 권고에 고심하는 정부와 지역사회 통합을 간절히 바라는 장애인 시민단체가 머리를 맞대어 새로운 법률을 통해 장애인복지의 새로운 패러다임이 펼쳐지길 바란다.

-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-